筋トレを始めたら、人生の悩みがなくなるって本当?

スマホで「筋トレ 悩み なくなる」と検索したあなたは、

きっとそんな期待と少しの不安を抱えているのではないでしょうか。

SNSを見れば、筋トレで自信に満ち溢れ、キラキラした毎日を送っている人たちがたくさんいます。

その一方で、

「やってみたけど全然変わらない」

「むしろ気分が落ち込んだ」

なんて声も聞こえてきたりします。

結局のところ、筋トレは私たちの心を軽くしてくれる魔法なのでしょうか。

それとも、ただの気休めに過ぎないのでしょうか。

この記事では、筋トレが心に与える影響について、

成功した人の話から、残念ながらうまくいかなかった人の話まで、

さまざまな角度から深く掘り下げていきます。

ただやみくもに始めるのではなく、正しい知識を持つことで、あなたの筋トレが本当に悩みを解消し、人生を豊かにするきっかけになるはずです。

科学的にも証明される筋トレのメンタル効果

「筋トレがメンタルに良い」という話は、単なる個人の感想や精神論ではありません。

実は、世界中の研究者によって、その効果は科学的に証明されつつあります。

例えば、2020年に世界的に権威のある科学雑誌『Nature』の

姉妹誌である『Scientific Reports』に掲載されたある論文では、

若者を対象にした非常に信頼性の高い研究が行われました。

リムリック大学Gordon氏らが行った科学論文の要約

目的

この研究は、WHO(世界保健機関)などのガイドラインに基づいたごく一般的な筋力トレーニングが、病的なレベルではないものの不安や心配事を抱える若者の症状にどのような影響を与えるかを、科学的に検証することを目的としています。

主な内容

研究参加者を、8週間の筋力トレーニングを行うグループと、何もしないで待機するグループにランダムに分け、不安症状の変化を比較しました。トレーニングは週2回、スクワットやベンチプレスなど基本的な種目で構成されました。

結論

8週間後、筋力トレーニングを行ったグループは、待機グループと比較して不安症状が統計的にも有意に、かつ大幅に改善しました。この結果から、ごく普通の筋力トレーニングが、若者の不安感を和らげるのに非常に効果的であることが科学的に示されました。

この研究では、ごく一般的な筋力トレーニングを8週間続けたグループが、

何もしなかったグループに比べて、

不安な気持ちが大幅に改善したことが明確に示されています。

この記事では、このような科学的な根拠も踏まえながら、

筋トレと心の関係を解き明かしていきます。

運営者プロフィール|よーすけ

自宅をジム化し、7年以上にわたってダンベルやベンチなど様々な筋トレ器具を愛用。

「鍛えた体を活かすメンズファッション」にも関心を持ち、トレーニングウェアから私服コーデまで日々研究中。

このブログでは、筋トレ初心者にもわかりやすい器具選びや、男らしさを引き立てるファッション情報を発信しています。

この記事を読むことで、あなたは以下の点について理解を深めることができます。

筋トレで悩みなくなる?体験談から見る光と影

多くの人が「筋トレは良い」と語りますが、その実感は人それぞれです。

ここでは、実際に筋トレに取り組んだ人たちのリアルな体験談に焦点を当て、

人生が変わったというポジティブな声から、

期待通りにはいかなかったという正直な意見まで、幅広く見ていきましょう。

筋トレで人生変わるぞという声の真相

「筋トレは最強のソリューションだ」とか「人生変わるぞ」といった力強い言葉を、

一度は目にしたことがあるかもしれません。

このように言われる背景には、単なる気合いや精神論だけではない、

しっかりとした理由が存在します。

脳内で起きるポジティブな化学反応

私たちの気分は、脳内で作られる化学物質に大きく影響されます。

筋トレを行うと、この脳内環境が劇的に変化します。

例えば、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが分泌されることで、

心が落ち着き、不安な気持ちが和らぎます。

また、やる気を引き出すドーパミンや、

高揚感をもたらすエンドルフィンも放出されるため、

トレーニング後にはスッキリとした爽快感が得られます。

つまり、筋トレは自分自身の力で、心を前向きにするための

「内なる薬」を作り出す行為とも考えられます。

ウキッ!筋トレすると頭の中からバナナが出てくるってこと!?

「違うわ!幸せな気分になるホルモンが出るの。でも、チー助にとってはバナナが幸せの源か…。

ふふっ、なんだか分かるかも!トレーニングのあとって、心がポカポカしますよね!

Absolutely! It's like a natural high!

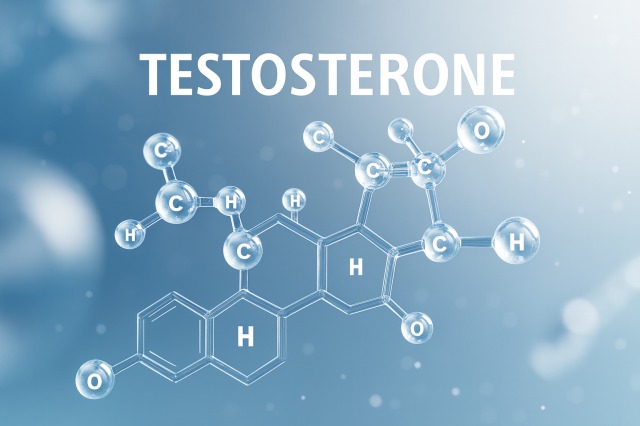

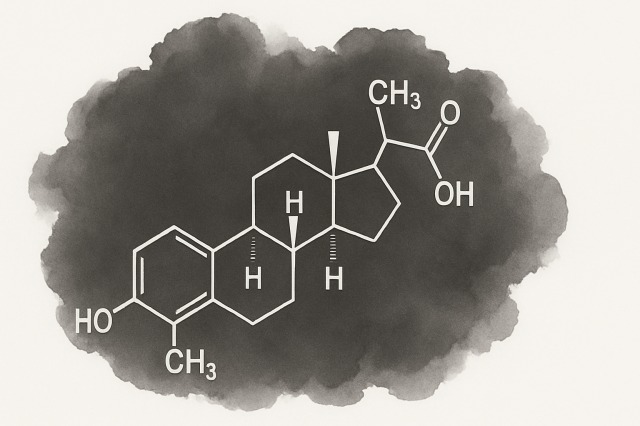

テストステロンと成長ホルモン:力強さの源

前述のセロトニンなどに加え、筋トレはテストステロンや成長ホルモンといった、

心身の力強さに関わるホルモンの分泌も促します。

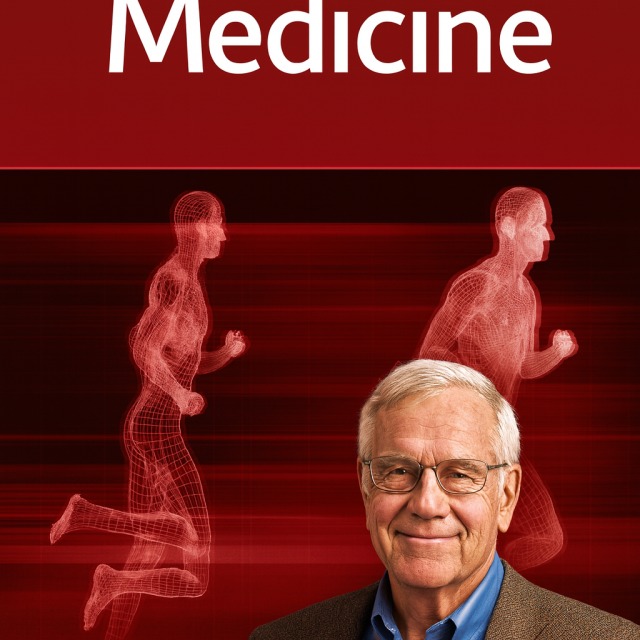

権威ある医学雑誌に掲載された論文によると、

筋トレを行うと、

トレーニング後15分から30分にわたって、

これらのホルモンが一時的に急上昇することが分かっています。

Sports Medicine誌 Kraemer氏らが行った科学論文の要約

目的

この論文は、筋力トレーニングが体内のホルモン環境にどのような短期的・長期的な影響を与えるか、そしてそれが筋肉の成長にどう関わるかを、過去の研究をまとめて解説することを目的としています。

主な内容

筋トレを行うと、トレーニング直後の15分から30分にかけて、テストステロンや成長ホルモン(GH)といった「アナボリックホルモン(筋肉を作るホルモン)」が一時的に急上昇することが示されています。この短期的なホルモンの上昇が、筋肉の成長や修復に非常に重要であると述べられています。

結論

筋肉の成長を促すためには、高ボリューム、中〜高強度、短い休憩時間という条件でトレーニングを行うと、テストステロンや成長ホルモンなどの分泌が最も活発になると結論付けています。筋トレによる短期的なホルモン分泌が、筋肉を発達させるための重要な鍵となります。

特に、休憩時間を短く設定した中〜高強度のトレーニングが、

このホルモン反応を最大化させるようです。

このトレーニング直後のホルモンの「ボーナスタイム」が、筋肉の成長を促すだけでなく、

気分を高揚させ、自信や活力を与えてくれる重要な要素の一つと考えられています。

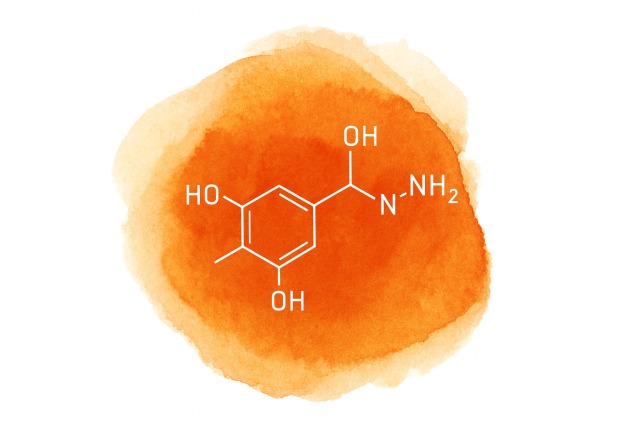

カテコールアミン:やる気と集中力のブースター

筋トレは、気分を良くするホルモンだけでなく、

体を「戦闘モード」にする化学物質も分泌させます。

それが、カテコールアミンです。

カテコールアミンとは、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン

といった神経伝達物質の総称で、

集中力を高めたり、心拍数を上げて体にエネルギーを供給したりする

働きがあります。

論文でも指摘されている通り、筋トレ中にこのカテコールアミンが分泌されることで、私たちは最大の力を発揮し、トレーニングのパフォーマンスを

高めることができるのです。

ウキッ!スーパーサイヤ人になるみたいなものウキか!?

まあ、体に火がつく感じは似てるかもな。集中力とパワーがグンと上がるんだ。

だからトレーニング中は、他のこと考えずに集中できるんですね!

It's game time! Beast mode on!

小さな成功体験が自信を育てる

筋トレの素晴らしい点は、自分の成長が目に見えてわかることです。

昨日まで持ち上げられなかった重さが持ち上がるようになったり、

できなかった回数がこなせるようになったり。

このような「できた!」という小さな成功体験の積み重ねが、

自己効力感、つまり「自分ならできる」という感覚を育ててくれます。

この自信はジムの中だけにとどまらず、仕事や人間関係といった日常生活のあらゆる場面で、あなたを支える心の土台となっていくのです。

【復習クイズ】脳内で起きるポジティブな化学反応 編

筋トレをすると、心が落ち着き不安な気持ちが和らぐ「幸せホルモン」と呼ばれる や、やる気を引き出す が分泌される。

答えを見る

答え:セロトニン、ドーパミン

筋トレで人生変わる男たちのエピソード

男性にとって、筋トレは心身に特に大きな変化をもたらすことがあります。

その変化は、単に体が大きくなるという物理的なものだけではありません。

自信がもたらす態度の変化

筋肉がつき、体がたくましくなることで、多くの男性は自分に自信を持つようになります。

この内面的な自信は、立ち振る舞いや表情にも表れ、周囲からの印象を大きく変えることがあります。

例えば、堂々とした態度は、他人から軽く見られたり、横柄な態度を取られたりすることを減らす効果も期待できます。

「何かあっても大丈夫」という感覚は、日々の精神的な余裕につながります。

オイラもムキムキになって、ジャングルのボスになるウキ!

Be the alpha! Yeah!

ボスになるかは分からないけど、自信がついて堂々とできるのは確かだね。でも、絡まれたらちゃんと逃げるんだぞ。

テストステロンの影響力

前述の通り、筋トレは男性ホルモンであるテストステロンの分泌を促します。

テストステロンは、筋肉の成長だけでなく、

競争心や意欲、決断力を高める働きがあると言われています。

このため、筋トレを習慣にすることで、仕事へのモチベーションが上がったり、

物事に積極的に取り組めるようになったりする男性は少なくありません。

内側から活力がみなぎってくる感覚は、人生を切り拓く上で大きな武器となります。

気分にも影響?テストステロンと心の健康

テストステロンの役割は、筋肉や骨、性機能の維持だけにとどまりません。

近年の研究では、私たちの「気分」にも深く関わっている可能性が示されています。

2025年に発表された、過去の多数の研究を統合・分析した

論文(システマティック・レビュー)では、

テストステロンを補充することによって、うつ症状が軽減される可能性が指摘されました。

Cureus誌 Rojas-Zambrano氏らが行った科学論文の要約

目的

この論文は、男性ホルモンである「テストステロン」が、健康な人の体に対してどのような重要な役割を果たしているかを、過去の多くの研究を網羅的に調べることで明らかにすることを目的としています。

主な内容

過去の研究を分析した結果、テストステロンの補充は、性機能、骨の健康、筋力、そして気分(特にうつ症状の軽減)の改善に良い影響を与える可能性が示されました。テストステロンは、単に筋肉や骨を強くするだけでなく、私たちの精神的な健康にも関わっていることが示唆されています。

結論

テストステロンは、特にテストステロン値が低い高齢男性などにおいて、心身の健康を多方面からサポートする有益な効果が期待されます。ただし、まだ研究数が少なく、小規模なものが多いため、その効果の全体像を理解するには、今後さらなる研究が必要であると結論付けています。

テストステロンって、気分も上げてくれるんですね!すごい!

そうだね。まだ研究段階だけど、心にも影響があるって考えられているんだ。筋肉だけじゃなく、内面からの力強さにも繋がっているのかもしれないね。

Sound body, sound mind. It's all connected.

ウキ!じゃあ、バナナを食べればテストステロンが増えるウキか!?

それはまた別の話だ!

もちろん、これは専門的な治療の話であり、

誰もが安易にホルモンを補充すべきというわけではありません。

しかし、筋トレによって自然に分泌が促されるテストステロンが、私たちの心をよりポジティブで安定した状態に導く一助となっている可能性は十分に考えられます。

【復習クイズ】テストステロンの影響力 編

【Q】男性ホルモンであるテストステロンは、筋肉の成長だけでなく、私たちの気分にも影響を与え、何を軽減する可能性があると研究で示唆されていますか?

答えを見る

【A】うつ症状

筋トレで人生変わった女の体験談

女性にとっても、筋トレは人生をポジティブに変える強力なツールです。

その効果は、美しいボディラインを手に入れることだけに留まりません。

体の変化が自己肯定感を高める

筋トレによって体が引き締まり、理想のスタイルに近づくと、

それは大きな達成感と自信につながります。

自分の体を好きになれると、自然と自己肯定感も高まります。

この変化は、ファッションをより楽しむきっかけになったり、

人前に出るのが億劫でなくなったりと、ライフスタイル全体に良い影響を与えます。

鏡に映る自分の姿が、日々のモチベーションの源泉になるのです。

私も、ちょっとだけくびれができてから、新しいお洋服を着るのがすっごく楽しくなりました!

ウキッ!ももちゃん、前よりバナナが似合うようになったウキ!

褒めてるのかそれ…?でも、自信が表情を明るくするのは本当だよね。

関連記事:ファッションも楽しもう

体が変化して自信がつくと、トレーニングウェアにもこだわりたくなりますよね。

おしゃれで機能的なウェアは、モチベーションをさらに高めてくれます。

揺るぎない精神的な強さ

重いバーベルを持ち上げるという行為は、物理的な力だけでなく、

精神的な強さも鍛えてくれます。

「こんなに重いものを持てたのだから、他の困難も乗り越えられるはず」という感覚は、

仕事でのプレッシャーや人間関係のストレスに立ち向かうための、

揺るぎない心の支えとなります。

筋トレは、しなやかで美しい体と同時に、タフなメンタルを育む実践的なトレーニングなのです。

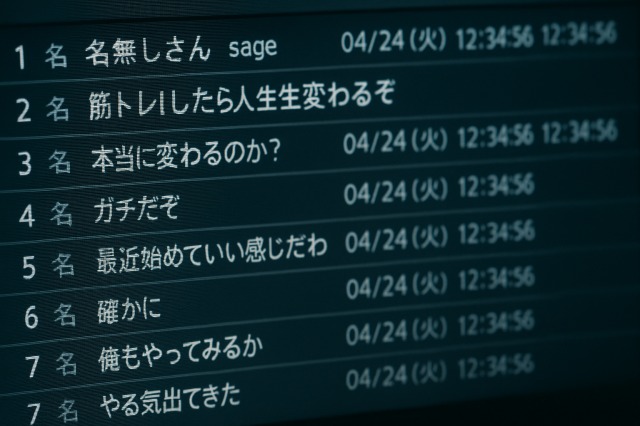

筋トレ人生変わる2chでのリアルな評判

SNSや雑誌では良い面が強調されがちな筋トレですが、

匿名掲示板の2ch(現在は5ch)などでは、より率直でリアルな声が交わされています。

ポジティブな意見

掲示板でも、「マジで人生変わった」「悩む時間が減った」

といった肯定的な意見は数多く見られます。

特に、失恋や仕事の失敗といったネガティブな出来事をきっかけに始めた人が、

筋トレを通じて立ち直ったというエピソードは頻繁に語られています。

「筋肉は裏切らない」という言葉に象徴されるように、努力が目に見える形で報われる点が、多くの人の心を掴んでいるようです。

ネガティブな意見や冷静な視点

一方で、「全然変わらない」「ただ疲れるだけ」といった否定的な意見も存在します。

また、「筋トレだけですべてが解決するわけではない」「結局は本人の考え方次第」

といった冷静な指摘も見られます。

これらの声は、筋トレが万能薬ではないという現実を示唆しています。

期待が大きすぎると、効果が感じられなかった時にがっかりしてしまう可能性もあるため、過度な幻想を抱かずに取り組む姿勢が大切です。

筋トレしてもメンタルが変わらない理由

筋トレを頑張っているのに、なぜか気分が晴れない

むしろ、前より落ち込みやすくなった気がする

もしあなたがそう感じているなら、それはやり方や考え方に何か原因があるのかもしれません。

効果が感じられない、あるいは逆効果になっている場合に

考えられる主な理由を見ていきましょう。

ここで僕、よーすけ自身の話を少しさせてください。

筋トレで悩みがなくなるかと言えば、僕の答えは『No』です。

えー!なくならないウキか!?

というより、悩みを処理するための『心の筋肉』がつく、という感覚が近いかもしれません。特に僕みたいなHSP気質だと、悩みなんて無限に湧いてくるんですけど、仕事の人間関係のストレスや将来への不安も、ジムで汗を流した後は、不思議と『まあ、なんとかなるか!』って前向きになれるんです。

わかります…!トレーニング中は無心になれても、

家に帰るとまた考えちゃったり…。

そうなんだ。でも、それはあくまで一時的なもの。現実の問題が消えたわけじゃないから、また悩みはやってきます。ただ、筋トレを続けて体に変化が見えてくると、話は変わってくる。『自分、やればできるじゃん』っていう、とてつもない自己肯定感が生まれるんです。ここまで来ると、悩みに向き合う力が格段にレベルアップします。

筋肉がつくと悩みも吹っ飛ぶウキ?

うーん、吹っ飛ぶというより『倒せるようになる』が正しいかな。実際、体がデカくなっても『もっとデカくなりたい』って新しい悩みが出てくるしね。つまり、悩み自体はなくならない。でも、筋トレを通じて『この悩み、自分で解決できるな』っていう自分に出会える。これが一番大きな変化かもしれません。

It's not about having no problems. It's about becoming a problem solver. Deep.

悩みはなくならない?仏教に学ぶ心の仕組み

そもそも、なぜ悩みは尽きないのでしょうか。

仏教には「四苦八苦」という言葉があります。

これは、人間が生きる上で避けられない「生・老・病・死」という4つの苦しみに加え、愛する人と別れる苦しみ、憎い人と会う苦しみなど、合計8つの苦しみを指します。

つまり、生きている限り、何かしらの苦しみや悩みは常に生まれ続ける、

というのが仏教の基本的な考え方です。

この視点に立つと、「悩みをゼロにする」ことを目指すのではなく、

「生まれてくる悩みにどう向き合い、どう対処していくか」

というスキルを身につけることの方が、より現実的で建設的だと言えます。

筋トレは、まさにその「対処する力」を養うための強力な手段の一つなのです。

目的が「他人からの評価」になっている

「痩せてかっこいいと思われたい」「すごい筋肉だと褒められたい」

このように、自分の評価を他人に委ねてしまうと、心が不安定になりがちです。

他人の評価はコントロールできないため、思うような反応が得られないと、途端にモチベーションを失ってしまいます。

大切なのは、他人のためではなく、「昨日の自分を超える」というように、自分自身の成長に焦点を当てることです。

栄養と休息が足りていない

筋肉は、トレーニングで傷ついた筋繊維が、

栄養と休息によって修復される過程で成長します。

トレーニングばかりを頑張って、食事や睡眠をおろそかにしていると、

体は回復できず、疲労ばかりが溜まっていきます。

慢性的な疲労は、体の不調だけでなく、イライラや気分の落ち込みといった精神的な不調にも直結します。

トレーニング、栄養、休息の3つは、

どれか一つでも欠けてはならないセットだと考える必要があります。

【復習クイズ】栄養と休息の重要性 編

筋肉を成長させるためには、、、 の3つが、どれか一つでも欠けてはならないセットだと考えられています。

答えを見る

答え:トレーニング、栄養、休息

科学的に筋トレで悩みがなくなる方法と注意点

体験談だけでなく、科学的な視点から筋トレを理解することで、

その効果を最大限に引き出し、同時にリスクを避けることができます。

ここでは、脳科学や生理学に基づいた、

メンタルヘルスを向上させるための具体的な方法と、知っておくべき注意点を解説します。

筋トレでイライラしやすくなった時の対処法

筋トレを始めてから、なぜか以前より短気になったり、

イライラしやすくなったりすることがあります。

これは、トレーニングによる心身への過度なストレスが原因である可能性が考えられます。

オーバートレーニングを疑う

「もっとやらなきゃ」という気持ちが先行し、

体を休ませる間もなくトレーニングを続けてしまうと、

「オーバートレーニング症候群」に陥ることがあります。

これは、トレーニングの負荷に対して回復が追いつかない状態で、

パフォーマンスの低下だけでなく、慢性的な疲労感や睡眠障害、

そして気分の落ち込みやイライラといった精神的な症状を引き起こします。

もしトレーニングの成果が出ないのに疲労感だけが募る場合は、

勇気を持って休息期間を設けることが、回復への一番の近道です。

ストレスホルモン「コルチゾール」の過剰分泌

実は、オーバートレーニングと深く関わっているのが、

「コルチゾール」というストレスホルモンです。

筋トレのような体に負荷がかかる活動をすると、このホルモンが分泌されます。

これは正常な反応ですが、休息が足りず体が回復しきれない状態が続くと、

コルチゾールが常に高いレベルで分泌され続けてしまうのです。

科学的なレビュー論文によれば、

特に強度の高い運動を長時間続けると

コルチゾールの分泌が著しく高まることが示されています。

Journal of Exercise and Nutrition誌 Torres氏らが行った科学論文の要約

目的

この論文は、運動の種類(有酸素運動 vs. 筋トレ)や強度が、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌にどのような影響を与えるかを、過去の研究をレビューすることで明らかにすることを目的としています。

主な内容

運動の強度と時間がコルチゾール分泌の最も大きな要因です。特に、有酸素運動は筋トレよりもコルチゾールを多く分泌させる傾向があります。また、運動の強度が高いほど、そして運動時間が長いほど、コルチゾールの分泌量は増加します。過剰に分泌されたコルチゾールは筋肉の分解を促進する可能性があります。

結論

高強度で長時間の運動はコルチゾールを最も増加させるため、筋肉の分解を防ぐには、適切な休息を取り入れ、オーバートレーニングを避けることが重要です。特に女性や高齢者における研究はまだ少なく、今後の研究が待たれます。

そして、このホルモンが過剰になると、筋肉の分解を促進してしまうだけでなく、

慢性的な疲労感やイライラ、気分の落ち込みといった

精神的な不調を引き起こす原因にもなります。

ウキッ!頑張りすぎると、イライラ菌が出てきちゃうってことウキか?

菌じゃないけど、まあ似たようなもんだな。体が『もう限界だよ!』って悲鳴を上げて、心を不安定にさせるホルモンを出しちゃうんだ。

なるほど…。じゃあ、ちゃんと休むのは、筋肉のためだけじゃなくて、心を守るためにも大切なんですね!

Too much stress, bad vibes. Balance is key.

もしあなたが「頑張っているのにイライラする」と感じるなら、それは意志の弱さではなく、体が発している科学的なサインなのかもしれません。

栄養バランスの見直し

特に、エネルギー源となる炭水化物(糖質)を極端に制限している場合、

脳がエネルギー不足に陥り、思考力が低下したり、

感情のコントロールが難しくなったりします。

筋肉の材料となるタンパク質はもちろん大切ですが、体を動かし、

脳を正常に働かせるための炭水化物も、バランス良く摂取することが、

メンタルの安定には不可欠です。

| 原因 | 対処法 |

| オーバートレーニング | 計画的に休息日を設ける、 トレーニングの強度や頻度を見直す |

| 栄養不足 | タンパク質、炭水化物、 脂質のバランスが取れた食事を心がける |

| 睡眠不足 | 毎日同じ時間に寝起きし、質の良い睡眠を 7〜8時間確保する |

| 過度なストレス | ストレスホルモン「コルチゾール」の 過剰分泌に注意し、リラックスする時間を作る |

【復習クイズ】オーバートレーニング 編

【Q】頑張りすぎ(オーバートレーニング)によって過剰に分泌され、筋肉の分解やイライラの原因となるストレスホルモンは何ですか?

答えを見る

【A】コルチゾール

筋トレで鬱になる人の危険な兆候とは

本来、メンタルヘルスに良い影響を与えるはずの筋トレが、一部の人にとっては、

うつ状態の引き金や悪化の原因となることがあります。

健全な習慣が、危険な領域に足を踏み入れているサインを見逃さないようにしましょう。

運動依存症の可能性

トレーニングをしないと罪悪感や不安を感じる

他の予定を犠牲にしてもジムを優先してしまう

このような状態は、運動依存症のサインかもしれません。

運動が楽しみや健康のためではなく、不安から逃れるための強迫的な行為になってしまうと、心は休まるどころか、常に追い詰められた状態になります。

筋肉醜形不全症(ビッグオレキシア)

これは、客観的に見れば十分に筋肉質であるにもかかわらず、

「自分はまだ小さい、もっと筋肉をつけなければ」という

強迫観念にとらわれてしまう状態です。

常に自分の体と他人の体を比較し、少しでも劣っていると感じると、

過剰なトレーニングや極端な食事制限に走ってしまいます。

これは、身体醜形障害の一種であり、専門的な治療が必要になることもあります。

Psychology Research and Behavior Management誌 Tod氏らが行った科学論文の要約

目的

この論文は「筋肉醜形不全(マッスル・ディスモーフィア)」について、1997年以降に発表された研究を包括的にレビューし、現在の知見、研究の限界、そして今後の課題を明らかにすることを目的としています。

わかったこと

筋肉醜形不全は、客観的には十分筋肉質なのに「自分は筋肉が足りない」と思い込んでしまう精神的な問題です。この思い込みにより、生活に支障が出るほどの過度な筋トレ、極端な食事制限、薬物使用などの行動につながります。また、過去のいじめや虐待、からかいといったトラウマ体験が発症の引き金になることが多く、摂食障害やうつ病など他の精神疾患を併発しやすいことが示されました。

注意点・限界点

著者らは、これまでの研究の多くが実際に診断された患者ではなく、一般のジム利用者などを対象としており、本当に苦しんでいる人の実態が十分に解明されていないと指摘しています。発症の正確な原因や有病率、効果的な治療法については、まだほとんど分かっていません。

結論

筋肉醜形不全は、単なる虚栄心ではなく、個人の生活の質を著しく損なう深刻な問題です。しかし、その行動(筋トレなど)が健康的に見えるため、問題として認識されにくいのが現状です。この問題に苦しむ人々を助けるため、今後さらなる質の高い研究が必要であると結論づけています。

筋トレが鬱の悪化に繋がるケース

すでにうつ病と診断されている、

あるいは気分がひどく落ち込んでいる状態で筋トレを行う際には、

特に注意が必要です。

「〜すべき」という思考の罠

真面目で責任感の強い人ほど、

「決めたメニューは完璧にこなすべきだ」

「毎日トレーニングすべきだ」

といった思考に陥りやすい傾向があります。

しかし、心身のエネルギーが低下しているうつ状態では、

この「すべき」という考えが、自分を追い詰める重いプレッシャーになります。

目標を達成できないと、「自分はダメな人間だ」と自己否定につながり、

症状をさらに悪化させてしまう危険があります。

関連記事:繊細なあなたへ

特に、他人の感情や周囲の環境に敏感なHSP気質の方は、「〜すべき」という

プレッシャーを強く感じやすいかもしれません。

そんなあなたに合った筋トレの始め方があります。

専門家への相談が第一

もしあなたが精神的な不調を抱えているなら、

自己判断で高強度のトレーニングを始めるのは避けるべきです。

まずは主治医やカウンセラーに相談し、運動を始めても良いか、

どのような運動が適しているかについてアドバイスを求めることが大切です。

専門家の指導のもと、ウォーキングなどの軽い運動から始めることが、安全で効果的な回復への一歩となります。

自己肯定感を高めるトレーニングの秘訣

筋トレを通じてメンタルを良い方向に導くためには、

ただ体を動かすだけでなく、

自己肯定感を育むための工夫を取り入れることが鍵となります。

小さな目標を設定し、記録する

いきなり高い目標を立てるのではなく、

「今日はスクワットを1回だけ多くやってみる」「週に2回はジムに行く」

といった、確実に達成できる小さな目標から始めましょう。

そして、その達成をトレーニングノートやアプリに記録していきます。

自分の頑張りが目に見える形になることで、達成感が得やすくなり、継続へのモチベーションにもつながります。

この小さな成功の積み重ねが、揺るぎない自信の土台を築きます。

他人ではなく、過去の自分と比べる

SNSを開けば、自分よりもはるかにすごい体をした人たちが目に入ってきます。

しかし、他人と自分を比べても、焦りや劣等感が生まれるだけで、

何も良いことはありません。

比べるべき相手は、他人ではなく「昨日の自分」です。

少しでも成長できた部分を見つけて、自分自身を認めてあげることが、

自己肯定感を高める上で何よりも大切なのです。

科学が示すメンタルヘルスへの好影響

前述の通り、筋トレがメンタルにもたらす良い影響は、

科学的な研究によっても数多く証明されています。

ここでは、私たちの心を支えてくれる脳内のヒーローたちを改めて紹介します。

これらの物質は、筋トレという身体的な活動によって、自分自身の脳内で作り出すことができるのです。

帝京科学大学 相原氏らが行った科学論文の要約

目的

この研究は、「体を動かさないこと(不活動)」が脳の健康にどう影響するかを調べるため、「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質に着目し、その変動をマウス実験で検証することを目的としています。

わかったこと

マウスの脚をギプスで固定して動けなくすると、血液中のBDNF量が大幅に減少しました。逆に、ギプスを外して再び動けるようにしたり、特にトレッドミルで運動させたりすると、BDNF量は顕著に増加することが確認されました。

結論

この研究結果は、「不活動は脳の栄養であるBDNFを減少させ、運動はBDNFを増加させる」という仮説を強く支持するものです。運動が脳機能に良い影響を与える科学的根拠の一つとして、BDNFの増加が重要な役割を果たしている可能性が示唆されました。

【復習クイズ】自己肯定感を高める秘訣 編

【Q】筋トレで自己肯定感を高めるために、比べるべき相手は「他人」ではなく誰ですか?

答えを見る

【A】過去の自分(昨日の自分)

関連記事:自宅で始める本格トレーニング

ジムに通わなくても、自宅で本格的なトレーニングを始めることは可能です。

そのための強力なパートナーが可変式ダンベルです。

自分に合った器具を見つけることで、トレーニングはもっと楽しく、効果的になります。

正しい知識で筋トレの悩みはなくなる

この記事を通して、筋トレが私たちの心に与える光と影の両側面について見てきました。

最後に、あなたが筋トレを通じて悩みを解消し、

より良い人生を歩むための重要なポイントをまとめます。